福地怀化·文化简史⑩|响彻古今:怀化无处不飞歌

怀化日报特别报道组肖军杨博媛通讯员 曾洁

怀化,一片古老而神奇的土地。

这里历史悠久,文化底蕴深厚。承载着高庙、农耕、巫傩、商道、革命等多元文化的动人故事,也流淌着天籁之音,一曲一调,浸润山水的呼吸,润自生命的回响,传唱千年,“声声”不息。

(图为皇都侗寨文艺演出现场)

文化如水,滋养万物;歌声袅袅,响彻古今。五溪天籁,是穿越三千年光阴的《诗经》遗韵,是流淌在沅水碧波里的楚辞浪漫,更是五溪儿女在山水云海间用情谱写的壮丽诗行。

秋高气爽时节,我们穿行五溪大地,仿如走进了歌的海洋,无论是时间还是空间,都飘逸着美妙的歌声。

(图为通道侗族同胞正在唱侗歌)

怀化有歌:远古深处飘来的诗歌雅乐

沅水九曲,牵武陵云雾绕成诗行;五溪一脉,载千年歌谣淌进时光。

两千多年前,屈原踏足溆浦,以《涉江》叩问山河,用《离骚》抒发情怀,让楚辞的浪漫基因,在这片土地深深扎根。

(图为屈原行吟地溆浦思蒙)

沅水汤汤,自黔东莽林奔涌而来,在怀化境内缠绕出百折千回的碧绸。当这条承载着楚地灵秀的江水,与2300年前那位行吟泽畔的诗人相遇,便注定要在时光长河里激荡出永不消散的文化涟漪。

屈原或许未曾想到,他当年流放途中留下的骚辞断章,会化作怀化山间田垄间传唱不息的歌谣,在苗乡的飞歌、侗寨的大歌里,延续着楚文化最鲜活的血脉。

沿着《涉江》中“乘舲船余上沅”的轨迹,在溆浦的崇山峻岭中穿行,仍能听见老人们用方言哼唱《离骚》片段。那些带着五溪山野气息的调子,没有庙堂雅乐的规整,却有江水奔涌的自然节律。“路漫漫其修远兮” 的咏叹,被改编成采茶人肩上扁担的颤音;“吾将上下而求索”的执着,化作放排汉子踏浪时的号子。

(图为怀化群众在丰收时放声歌唱)

溆浦古属楚黔中郡,有学者考证,屈原17年的流放生涯,至少有9年在溆浦生活。至今传世的26首诗歌,至少有18首创作于此。人们发现,这里的歌谣总带着几分与《九歌》相通的浪漫:唱《山鬼》时,瑶家姑娘会摘下头巾模仿林中巫女的舞姿;咏《湘夫人》时,小伙会吹起木叶,让旋律随沅水雾气飘向远方。

(图为怀化群众在自然环境中用鼓、锣等乐器,将艺术与劳作紧密结合。)

怀化歌谣里的草木山川,处处可见屈原笔下的楚地风物。辰溪的《劝农歌》唱“春播芝兰秋采菊”,把《离骚》中“纫秋兰以为佩” 的高洁,融进了农耕生活的质朴;芷江的《木叶情歌》咏“沅水岸边杜若香”,将《九歌》里“沅有芷兮澧有兰”的缠绵,化作青年男女的脉脉深情。最动人的是黔阳古城的《渔父吟》,老渔翁摇着乌篷船,用沙哑的嗓音唱“沧浪之水清兮,可以濯吾缨”,桨声与歌声落在江面,仿佛跨越千年的对话。

当年屈原行吟沅湘时,是否也曾听见这样的渔歌?是否也从这山野歌声里,汲取过坚守理想的力量?

屈原流放之时,沿沅水行吟,久居溆浦,与高庙遗址不过百里,屈原的不少作品受巫傩文化的影响,这似乎是专家公认的。

(图为屈原行吟地明月洞,当地群众正在演绎《山鬼》巫傩戏片段)

后汉王逸在《楚辞章句·九歌》中指出:“《九歌》,屈原之所作也。昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀。”朱熹言:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祀。其祀必使巫觋作乐,歌舞以娱神。”王、朱的注解都肯定《九歌》是屈原放逐沅湘时期,观其巫祝有感而发的作品。

图为辰州傩戏(何东安摄)

傩文化起源于先民的自然崇拜、图腾崇拜和巫术意识,在神州大地上至少已绵延流淌了数千年。这一古老的文化现象,发生于远古驱鬼逐疫仪式,后演变成傩祭、傩俗、傩歌、傩舞、傩戏等多种形态。

(图为溆浦县傩舞表演)

怀化作为傩文化的发源地之一,远在战国时期之前,五溪先民的祭神活动已经出现了有简单情节的歌、舞、戏表演。怀化战国属楚地,巫傩之风已经盛行。在溆浦的烟雨迷蒙中,屈原的诗歌灵魂与古老巫傩文化相遇,碰撞出中国文化史上最璀璨的浪漫主义火花。屈原也因此成为怀化歌谣文化的先驱。

歌谣文化先驱的定位,是根据屈原浪漫主义中“诗歌与音乐同源”的特质决定的。

当代文化学者、楚辞研究专家叶嘉莹先生曾在溆浦举行的楚辞文化论坛发表了一番独到的见解:“屈原的辞赋从不是孤立的文字,它本就生长在楚地巫音楚调的土壤里。《九歌》本是楚地祭祀时的歌舞辞,每一篇都自带韵律,“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的句子,念来便有秋风拂水的节奏;《离骚》中‘兮’字的反复咏叹,恰似歌谣里的衬词,既是情感的抒发,也是音乐的节拍。这种‘诗乐不分家’的浪漫,是楚文化最珍贵的基因, 它让文字有了旋律,让情感有了声响,也让千年后的我们,能从山野歌谣里,听见屈原当年的心跳。”

(图为闲暇时间村民弹琵琶唱歌)

叶嘉莹先生这番见解,恰是怀化歌谣与屈原辞赋深层联结的最佳注脚。

屈原笔下巫傩唱词的诡谲浪漫,是怀化山野间歌谣的质朴悠长。当风掠过雪峰山的竹林,将这两种声音轻轻叠合,便会发现,它们原是同根而生的藤蔓,在楚文化的土壤里,缠绕出相似的纹理与温度。

怀化各民族的歌谣,将屈原的精神酿成了独特的文化佳酿。

苗族《祭尤歌》在祭祀先祖时,会穿插 “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰” 的吟唱,把屈原的忧民情怀与苗族先民的抗争精神融为一体;侗族大歌《劝善词》中,“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔” 的誓言,成了教化族人坚守道义的箴言。

(图为围坐火塘唱歌)

在通道芋头古侗寨,每逢中秋月夜,全寨人围坐火塘,老人唱楚骚旧章,青年唱新编歌谣,孩子们则跟着学 “路漫漫其修远兮”的调子,稚嫩的声音穿过鼓楼飞檐,与沅水的涛声、山间的虫鸣交织,构成一幅跨越年龄、贯通古今的文化图景。

屈原与怀化歌谣的千年和鸣,滋养着这片土地上的人们,走向更远的 “修远之路”。

图为中方县荆坪古村(全媒体记者 吴涛摄)

沅水绕过中方县荆坪古村时总会慢下脚步。青石板路被岁月磨出温润的光泽,明代的照壁还残留着墨色题痕,恍惚间似有丝竹之声从青砖灰瓦间漫溢而出,这里便是国乐大师潘士权的故乡。

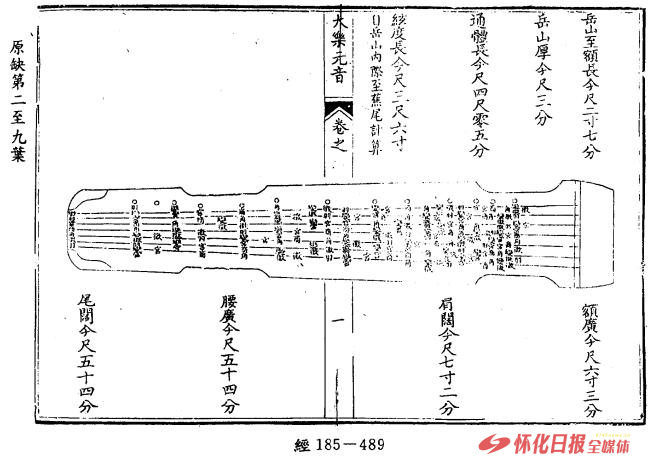

(图为潘士权撰《大乐元音》含琴谱曲谱 7 篇,仪礼乐谱 12 篇)

潘士权是清代的律学奇才,执掌宫廷雅乐。他以深邃的洞察力,将目光投向中华礼乐文化根基乐理学,耗时30年完成了《大乐元音》的著作,被收录《四库全书》。他对音乐的最大贡献就是以十二管乐律校正器定音,据琴定乐,按弦审音,把宫、商、角、徵、羽5声音阶增至7音阶。

(图为《大乐元音》古琴图)

潘士权将一生的音乐魂牵,都藏在了怀化的山水歌谣里。

走进荆坪古村国乐文化体验馆,由镜面构筑的空间,现实与虚幻在此交融,声音与影像彼此交织,树影婆娑,琴声回响,仿佛置身无形的国乐森林。透过馆内“乐归荆坪”牌匾。仿佛看到了200多年前,少年潘士权听着族人传唱的《离骚》歌赋和《沅水号子》长大。

图为荆坪古村国乐体验馆(全媒体记者 吴涛摄)

那时沅江的商船还载着桐油与布匹穿梭,船工们弯腰拉纤时吼出的调子,混着水汽与号子头的领唱,成了他最早的音乐启蒙。后来他远赴京城,成长为一代音乐大师。

(图为荆坪古村国乐体验馆内)

《大乐元音》的手稿在潘家后人手中传了数代,泛黄的纸页上,除了工尺谱与乐理批注,还夹着怀化歌谣。想来这位宫廷乐师,从未将雅乐与乡谣割裂,正如他在书中写道“乐者,天地之和也。”

如今,往来的游客都会来到国乐文化体验馆,通过宴乐雅集的敲击互动,奏响一曲宫廷音乐。

(图为荆坪荆坪古村国乐体验馆内国乐表演)

恍惚间似看见潘士权驻足其间,听着游客们敲击着他曾批注过的音律,嘴角泛起浅笑。原来真正的音乐从不会老去,它会化作山间的风、河里的水,藏在怀化的每一首歌谣里。

(图为山歌号子)

底蕴深厚的歌谣文化,造就了自古以来“怀化有歌”,穿越时空,嘹亮的歌声仍在这片土地上回响。千年歌谣的沉淀,是培育星辰的土壤。当代著名歌星陈思思从这里脱颖而出,走向全国,享誉歌坛。易烊千玺、成毅、袁维娅、亦勋等众多新生代实力派歌手,以超高的人气,深受广大网民的喜爱和追捧。如今,这些从怀化走出去的歌星,又成为怀化歌谣的传播者。易烊千玺一曲《种子》,歌唱袁隆平院士,唱出了怀化人的乡情,更唱出了怀化人的骄傲和自豪。

(图为“怀化有戏・村歌会”通道赛区)

当沅水的晨雾漫过青瓦白墙,当鼓楼的铜铃摇醒山间晨光,一场名为 “怀化有戏・村歌会” 的文化盛宴,正以最质朴的腔调,在五溪大地铺展开来。这不仅是一场歌声的聚会,更是一次对 “怀化有歌” 文化品牌的深情擦亮。

图为群众能在观看“怀化有戏・村歌会”比赛(全媒体记者 杨博媛 摄)

这场歌会的迁徙,从通道出发,历时半年之久。当《跟着村歌去旅行》的旋律一响起,便似有风从山林里吹来,掠过鼓楼的飞檐,漫过风雨桥的廊柱。它淌过沅陵的酉水,让河畔的纤夫号子与现代旋律相融;漫过靖州的杨梅林,让酸甜的果香伴着歌声飘向远方;它落在麻阳的橘园里,让“长寿之乡”的故事随曲调流转。13 个县(市区)的村落,都成了没有围墙的剧场,整个五溪大地无处不飞歌。

图为“怀化有戏・村歌会”比赛现场(全媒体记者 杨博媛 摄)

一首首村歌,让不同身份的“草根”歌手拿起话筒,让散落在山川溪河的歌曲唱响田野、社区、景区和民族村寨。

怀化有歌:五溪儿女在劳动中的艺术创作

漫步怀化山林,时不时会有清泉般的歌声钻进耳朵里,那是少数民族居民在自由歌唱。

(图为通道琵琶弹唱)

怀化是山的海洋,水的世界。这里的土地被武陵山和雪峰山环抱,沅水及其支流穿境而过,境内有汉、侗、苗、瑶、土家等51个民族居住,其中少数民族人口达42%,构成了它独特的肌理,也孕育出独特的音乐表达。

(图为皇都侗文化村侗族大歌演唱)

银钗微微颤动,项钏丁零作响。在通道侗族自治县皇都侗文化村鼓楼旁的舞台上,村民们身着盛装,演唱《侗族大歌》,歌声时而热烈飞扬,时而婉转跌宕。澄澈灵动的侗族大歌,让远道而来的游客如醉如痴。

侗族大歌的内容与侗家人的社会生活息息相关,不可分割。其内容主要是歌唱自然、劳动、爱情与人间友谊。主要模仿鸟叫虫鸣、高山流水等自然之音,没有文字与乐谱,全靠口传心授。是一种无指挥、无伴奏、自然多声部合唱音乐,歌词押韵、曲调优美,不仅是一种传情达意的民间艺术,更蕴含着侗族人民的智慧。

图为游客在通道皇皇都侗文化村一起唱侗歌(全媒体记者 杨博媛摄)

1986年,侗族大歌在巴黎亮相,声惊四座。“清泉般闪光的音乐,略过古梦边缘的旋律。”一位法国音乐界人士感叹:“听过一次终生难忘,这真是让耳朵能怀孕的音乐。”2009年,侗族大歌被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

(侗族大歌远赴国外演出)

饭养生,歌养心。对侗族人民来说,唱歌和吃饭同等重要。认为歌就是知识,就是文化。尤其是在怀化侗族地区,歌师是被社会公认的最有知识、最懂道理的人,因而很受侗人的尊重。

侗族大歌在侗语中称为“嘎老”。明代邝露在其所著《赤雅》一书中明确记载了“侗家人善音乐,弹胡琴,吹六管,长歌闭目,顿首摇足”的情景。可见,侗族大歌在明代就已经盛行。

(图为侗族大歌演唱)

徜徉在皇都侗寨,从早到晚都是歌声飘扬。清晨游客进入寨门,侗族姑娘整齐列队,端着酒杯,唱着侗歌,让游客喝上一杯拦门酒。夜幕降临,寨门的灯光依次点亮。袅袅炊烟中,侗寨的轮廓若隐若现,游客就会直奔鼓楼,当地人身着民族服饰,持自制琵琶,唱起首首侗族琵琶歌。

“侗族有字传书本,侗家无字传歌声。”歌是侗族的历史,从历史到当下,从穑稼家事到晚丧礼嫁,从传说到典故到乡规民约,从走亲访友到谈情说爱,事事都有歌,能用歌声表达的就不用话说。一个侗家人不会唱歌,无异于聋哑,青年人有可能找不到对象,成年人有可能办不好事情。

(苗族歌鼟表演)

苗家汉子蹲在青石上,喉间滚出的低音如沅水暗涌,姑娘们站在村头,唱出的高音突然刺破晨雾,像山雀掠过梯田,这便是苗族歌鼟的“蝉鸣调”。

在靖州苗族侗族自治县三锹乡地笋苗寨,“国家第一批非物质文化遗产”苗族歌鼟发源地,听得最多的也是歌。

苗族歌鼟,是藏在五溪流域深处的“深山珍宝”,被贺绿汀、白城仁等音乐大师誉为“民歌奇葩”。

追溯其起源,是“饭养命、歌宽心”的苗族先民在与自然的亲密交融中,模拟蝉鸣、鸟叫、溪流、林涛等大自然的“和声”而创造出来的。

(群众在靖州地笋苗寨载歌载舞)

在苗族人的生活里,歌鼟无处不在,喜庆时,它是传递祝福的使者;男女相恋时,它是倾诉爱意的红线;生产劳动时,它是凝聚力量的纽带;丧葬祭祀时,它是寄托哀思的载体;叙述苗史,它是传承记忆的桥梁。

当青年男女谈情说爱“坐茶棚”“坐夜”“玩山”,《情歌》《山歌》便悠悠唱响;喜庆节日宴请宾客,《茶歌》《酒歌》萦绕其间;举行婚礼,《担水歌》述说着新人的甜蜜。

“立夏不唱歌,庄稼长不活”。立夏这天,苗乡男女老少走村串寨,除了《茶歌》《酒歌》,还会唱起《三音歌》。

歌鼟的唱词多为七言四句,二四句末字押韵,比喻生动,内涵丰富,用独特的“酸话”演唱,由歌师“讲歌”作词,一人“领歌”领唱,众人“和歌”合唱,多个声部相互呼应,旋律优美和谐。

(群众载歌载舞唱)

在侗乡新晃,男女老少都有爱唱山歌的习俗,而且会编,触景生情,即兴而出,临场反应快,一唱一答,妙趣横生。

在青山叠翠的山坳上,有青春律动的赶坳歌;在古朴的风雨桥,流水潺潺的水溪旁和清风明月的细草坪,有甜透心房的山歌;在依山傍水的村寨火炉旁,有热情洋溢的酒歌;寨中婚嫁,有离愁别绪嫁歌,让你感受到亲情的深厚;劳动之余,有感悟生活的身世歌;如有人去世,那哀婉悲凄的丧堂歌,让你对逝者产生留恋和惋惜。

新晃山歌又以凉伞山歌最为突出。其唱腔柔和而悠扬,似和风扶柳,高亢而清脆。与大自然中的鸟声、松涛声、流水声交织在一起,形成了天人合一的天籁之音,让人陶醉在美好的情境中。

凉伞山歌种类繁多,好听耐听。诸如寿比南山的祝寿歌、新婚燕尔的花烛歌、欢天喜地的新居歌、满怀乡情的迎宾送客歌、兴高采烈的升学歌、充满情趣的盘歌等,构成了侗族山歌的宝库。

(苗族歌鼟远赴国外演出)

凉伞山歌开朗而嘹亮的歌声回应山谷,给人一种磅礴而出的气势,仿佛人在高山流水之间,让听者感受到余味无穷。

怀化山歌,是五溪儿女在劳动过程中的艺术创作,其节奏自由、旋律悠长、歌腔自由舒展,可供自娱自乐。尤其是圆润铿锵的沅水号子、茶歌号子、打铁号子、车水号子等怀化十大号子的高歌声中,五溪各族群众解除了疲劳,提振了精神,提高了劳动效率。

沅水,是大湘西的母亲河,古老而神秘,沿途风光如画,码头、滩弯甚多,南来北往的船舶如织,沅水上、中游的河谷狭窄,滩水险恶,船工在艰苦的劳动中创作出一曲令人奋进而又充满生活情趣的口头号子,人们叫它沅水号子,是中国最古老的原生态大合唱。

(沅水号子)

“船中最美的数麻阳船。四橹五舱,装油两千篓。摇橹三十人,掌舵的高踞后楼,下滩时可谓堂而皇之。”这是沈从文先生在《湘行书简》描写的片段。遥想当年,摇橹汉子喊着“嘿哈嘿哈”的号子,驾着满载桐油、朱砂、白蜡等的木船,高挂云帆,经泸溪、过沅陵、下常德、越洞庭、抵武汉、达上海。商贾云集、货财辐辏、帆樯云聚、熙来攘往。沈大师对乘坐过麻阳货船念念不忘,我们则对摇橹号子心驰神往。

船工穿越惊涛,踏平骇浪,生死攸关,吉凶未卜。为了凝心聚力,同舟共济,船把子(船老板)挥起长长的烟斗,仰天长啸:“呦嗬嗬——排古佬飚滩咯——嘿哟!”

一呼百应:“飚滩咯!”

摇橹汉子随即唱和互答:“一身号子我一身轻,一身号子我一身胆!齐心协力哎把船板,轻舟飞过罗万重山……”号子高亢,走心入脑!摇橹汉子热血沸腾,血脉偾张,橹击清波,桨拍雪浪,前俯后仰,劈波斩浪。号子声起起落落,掠过礁石,闯过险滩。风平浪静之时,轻摇慢划之际,船工又唱起了原生态的《摇橹歌》:“风外甥,橹娘舅,摇进庄,细腰妹妹在等候。对拜橹,赛龙舟;单手橹,慢悠悠。”

实际上,沈从文曾在《湘西行》中对沅水号子也有精彩细致的描述:“这时正有二十来只大船从上游下行,满江的橹歌,轻重缓急,各不相同又复谐各成韵律……我真感动,我们若想读诗,除了到这里来别再有更好的地方了,这全是诗。”

沅水号子之所以经久不衰,是它真实地描写了生活,又经过船工加工完善而成,所以具有文史意义和艺术欣赏价值。时至今日,虽然沅水的水运已趋现代化,但那古朴悠远的沅水号子作为文化记忆,依旧在那弯弯曲曲的沅水河上久久回荡。

辰溪县是瑶族同胞聚居县,居住着“蒲、刘、丁、沈、石、陈、梁”七姓瑶。数千年来,瑶民们在漫山遍野的油茶林中刨茶山、捡茶籽、做农活,他们为了解除疲劳、振奋精神,创作出一种独具特色的民间歌谣——茶山号子。

(瑶鼓咚咚)

茶山号子歌声气势磅礴,声音宽广洪亮、激越高亢,鼓动人心,所发出的音量连双唢呐也无法压倒,那激昂的声音响遏行云,优美的旋律催人奋进。2008年,辰溪茶山号子入选国家级非物质文化遗产名录。

“旭日东升逐渐高,禾无夜露又枯焦。车水保苗如救命,车得禾苗笑弯腰……”这是车水号子的一个选段。车水号子是五溪人民为了抗旱,给高山上的梯田车水时呐喊助阵的一种民歌。其旋律十分优美,音调跌宕婉转,清丽悠扬,悦耳动听,是五溪人民独创的劳动号子。

怀化的少数民族不仅有爱唱歌的传统,还有举行歌会的习俗,有着几百年甚至上千年的历史。她是民族精神的象征,凝聚着千千万万的少数民族。

说起怀化少数民族的歌会,首推大戊梁歌会。大戊梁(侗语即:“云雾缭绕的山”),是位于通道侗族自治县牙屯堡镇西北10公里处的一座山梁,地势开阔,草场流翠,是一个天然歌场。

(图为通道大戊梁歌会)

通道大戊梁歌会,又叫赶歌会,于每年三月大戊日这天举行,被誉为侗族的“情人节”。据传是为了几年闷龙和肖女这对侗族青年男女坚贞的爱情而举行,并流传至今。大戊日这天,人们就去大戊梁赶歌场,方圆百里的侗哥、侗妹都穿上节日的盛装,相邀到云雾缭绕的大山上唱歌、弹琴、吹芦笙,跳哆耶,寻求知音。每年歌会参与人数多达上万人,让人仿佛置身歌的海洋、舞的世界。

据《侗歌》记载和民间歌谣传唱,大戊梁歌会始于宋,兴于明清,历经几百年的积淀,已发展成为侗族地区规模最大、水平最高、内容最丰富的民间音乐盛会。如今这一歌会不仅是湘桂黔三省(区)群众赏非遗、品民俗、听侗歌的民族节会,更成为推动民俗传承、产业振兴与民族团结进步的重要平台。

(图为通道大戊梁歌会)

靖州苗族侗族自治县大堡子镇的“岩寨歌会”同样源远流长。明末清初以来,每逢“赶场日”,歌师们便自发地聚集在这里以歌会友,逐渐形成习俗,成为远近“四十八寨”赶歌场。2007年起,歌会定于每年农历元月二十五在岩寨鼓楼举办,湘黔两地携手,传承非遗歌会,致力打造“世界上最长的民族歌会”。

怀化有歌:古老神奇地方剧种的孵化之源

临近国庆,怀化市鹤城区阳戏大剧院里,一曲穿透时空的唱腔悠悠回荡。曲调在起承转合间尽显章法,节奏明快如山间清泉奔涌,又带着几分质朴大气,仿佛将五溪大地的灵秀与厚重都融进了音符里。循声望去,怀化市鹤城区阳戏保护传承中心的演员们正全情投入,排练着古典名剧《状元焚冠》,一招一式间,皆是对古老技艺的虔诚守护。

怀化古为楚地边陲,楚文化的许多转移积淀散落在崇山峻岭之间,与少数民族文化相互影响,与山野的樵歌、秧歌、炉歌、采茶歌以及其他民族民间歌舞交相辉映,多种艺术形式杂糅融合,渐渐形成了一种新的地方剧种——鹤城上河阳戏。

(鹤城上河阳戏)

自清朝道光年间起源,鹤城上河阳戏走过了三百多个春秋。从最初田间地头3人演绎的矮台小戏,只有小生、小旦、小丑 “三小” 行当,到如今登上大雅之堂,成为行当齐全、人物丰满的高台大戏,老生的沉稳、老旦的慈爱、花脸的豪迈、闰门的温婉一一呈现。它的表演载歌载舞,满是生活的鲜活;唱腔口语化十足,听来亲切暖心;人物塑造朴实自然,仿佛就是身边你我他。这份接地气的特质,让它在时光里扎根生长。

(鹤城上河阳戏)

时代在变迁,鹤城上河阳戏却从未停下创新的脚步。怀化市鹤城区阳戏保护传承中心紧跟时代脉搏,让传统剧种与当代合拍共情。一部部优秀创新剧目接二连三般涌现:《侗山红》代表湖南进京参加全国基层社团会演,将五溪故事唱到了首都,不仅斩获湖南省委第十四届精神文明建设 “五个一工程”奖,还摘得第六届湖南艺术节 “田汉大奖”;《悬崖木屋》在全国优秀小戏小品展演中脱颖而出,获评优秀剧目;《花瑶绣娘》更是在第八届湖南艺术节上一举拿下6个奖项,让同行刮目相看。这些剧目,是传统与现代的对话,让古老的阳戏焕发出崭新的光彩。

(鹤城上河阳戏)

走出国门,鹤城上河阳戏同样绽放光彩。去年春节,在老挝首都万象,《盘花》一剧惊艳亮相,婉转的唱腔、灵动的表演,让老挝官员与国际友人赞不绝口。如今,它的足迹已遍布法国、泰国及非洲等 10 多个国家,法国 “安德罗斯荣誉勋章”“法国最佳演出奖” 等多项大奖,便是世界对这份中国文化瑰宝的认可。

怀化的歌与戏,从来都是血脉相连的整体,歌是戏的魂,戏是歌的形,二者在五溪大地的文化土壤里共生共长,缺一不可。若说怀化的歌是散落在山野间的灵韵,那戏便是将这份灵韵聚拢、升华的载体 。

樵夫的号子藏着劳作的坚韧,便化作傩戏 “咚咚推” 里铿锵的鼓点,每一次踩踏都带着大地的厚重;采茶女的山歌裹着春日的清甜,就融进辰河高腔婉转的曲调,每一句吟唱都透着自然的鲜活;少数民族节庆时的欢歌满是生活的热烈,更成了上河阳戏表演里灵动的舞步,每一个转身都载着人间的烟火。

(图为怀化地方戏曲)

怀化的歌,不仅催生了上河阳戏,更孕育出了百花齐放的地方剧种。五溪地区的民歌、号子、傩戏及宗教音乐,与外来声腔戏剧碰撞融合,诞生了一个又一个独具特色的本地剧种。这些剧种的根在民间,创造者是田间劳作的百姓,表演者是热爱艺术的乡人,欣赏者是街坊邻里的乡亲,每一段旋律、每一个故事,都满是生活的温度。

怀化的戏,贵在种类繁多,底蕴深厚。这里是湖南省拥有国家级非遗名录传统戏剧类项目最多的市州,这份分量,颠覆了人们对怀化戏剧的固有认知。新晃侗族傩戏、沅陵辰州傩戏、溆浦辰河目连戏、辰溪辰河高腔、通道侗戏、鹤城上河阳戏,6个项目先后入选国家级非遗名录,如同六颗璀璨的明珠,闪耀在五溪大地。

从戏种保护类别看,全省 13 类项目中,怀化占据 5 类;从保护单位数量看,全省 31 个国家级保护单位里,怀化拥有 6 个。在地域分布上,目连戏、侗戏唯有怀化入选;傩戏在全省 4 个县有分布,怀化便占 2 个,是全国傩戏的核心聚集区之一;阳戏在怀化鹤城与张家界均有传承;高腔则有辰河高腔、泸溪高腔、常德高腔等多个分支。除此之外,怀化还有溆浦傩戏、会同傩戏、社塘木偶戏等 5 个省级非遗戏剧,以及汉戏、祁戏、桂剧等由民间社班延续至今的剧种,它们如同满天繁星,在五溪大地上熠熠生辉,奏响了一曲曲传承发展的乐章。

(图为怀化地方戏曲)

方寸舞台,藏着万千世界。五溪戏韵,在岁月中熏陶渐染,滋养着一方百姓的心灵。传统戏剧,是中华文化不可多得的瑰宝,一曲婉转唱腔,道尽人间悲欢;一袭精美华服,展现时代风貌;一颦一笑、一招一式,皆在演绎世间百态。怀化的戏剧,有着悠久的历史,每一个剧种都有着独特的风姿,在千百年的时光流转中,它们静静讲述着这片土地上的故事,彰显着中华民族特有的文化心理与艺术情趣。

怀化有戏,贵在闻名。

目连戏,作为我国唯一的历史宗教戏,有中国戏剧“活化石”之称 ,被誉为中国戏曲的“戏祖”。明朝时,目连戏传入辰河流域,与沅水巫傩文化深度融合,形成了独具特色的辰河目连戏。在明清五百多年的岁月里,演唱辰河目连大戏,是辰河地区最盛大的全民文娱活动。即便历经时光变迁,辰河目连戏依然保存着最为完整的版本与完美的表现形式,这是民间艺人智慧的结晶。1989 年,联合国教科文组织资助怀化开展辰河目连戏录像演出,吸引了全国及加拿大、法国、日本等国的 170 余名专家学者前来观摩,让世界见证了它的魅力。

侗族傩戏“咚咚推”(新晃县委宣传部供图)

傩戏,作为中国戏剧的源头之一,在怀化这片土地上散发着神秘而独特的光芒,其影响力遍及全省乃至全国。新晃傩戏 “咚咚推”,更是被誉为华夏第一 “跳戏”。它的音乐源自当地的山歌与民歌,带着浓郁的乡土气息;表演时,演员们皆戴傩面具,古朴的面具下,藏着千年的故事,神秘而庄重。更令人称奇的是,“咚咚推” 的表演动作竟源自牛的身体形态,牛的头与两只前脚构成一个三角形,尾巴与两只后脚又形成一个三角形,演员的双脚始终踩着 “锣鼓点”,循着三角形的轨迹舞动,充满了原始的生命力。

2015 年,新晃贡溪镇田路村天井寨傩戏班受邀赴浙江乌镇参加第三届国际戏剧节,“咚咚推” 在戏剧节上连演 18 场。期间,大部分剧目都是交替上演,唯有 “咚咚推” 一天不落,在国内外 300 多个剧目中脱颖而出,成为少数几部被戏剧节 “五星推荐” 的剧目之一。演出期间,德国、英国等国家纷纷向其发出访问演出邀请。2024 年,侗族 “傩戏”“咚咚推” 作为湖南省唯一剧目赴韩国演出,这出源自山野的剧目,成为传播中华优秀传统文化的使者,将中国声音带向更远的地方。

辰河高腔,同样是怀化戏剧宝库中的珍品。聆听辰河高腔,仿佛能触摸到五溪大地的灵魂,那声音里有原始的粗犷,有豪放的明快,亦有幽然的深情。它的音乐采用曲牌连缀体,音调高亢如山间雄鹰展翅,旋律婉转悠扬似沅水碧波荡漾,又与山歌的清亮、号子的雄浑相融,满是五溪地方的独特韵味。

辰河高腔的发展,始终与国家民族的命运紧密相连。在古代盛世,它不仅在沅水中、上游的沿江城镇盛行,还逐渐向周边少数民族地区传播,成为文化交流的纽带。

清乾隆、嘉庆年间,沅水是中国与东南亚缅甸、老挝等国往来的交通要道,辰河高腔的演唱活动常常出现在外事交往中。乾隆年间,王昶在《雪鸿再录》中记载:“芷江县城,闻缅贡将至,灯棚戏馆,陈设甚欢。” 寥寥数语,便勾勒出辰河高腔在当时外事场合中的重要地位。新中国成立后,经过整理改编的辰河高腔《破窑记》与《李慧娘》赴北京汇报演出,受到周恩来、刘少奇、贺龙等党和国家领导人的高度评价,这份认可,是辰河高腔的荣耀,更是怀化戏剧的骄傲。

(图为侗族同胞载歌载舞)

五溪地区的剧种,古老中透着新奇。它们是这片土地上人们生活态度的直接表达,是民俗风情的生动展现,在山外人眼中,满是新奇与惊艳。每一段唱腔,都藏着当地人的喜怒哀乐;每一个故事,都记录着这片土地的沧桑变迁。

(图为瑶乡同胞纵情高歌)

怀化有歌,从远古唱到如今,声声不息;五溪天籁,跨越山川河流,飘向远方。当歌声响起,你会放下一切,用心感受怀化的绿,品尝怀化特色水果的甜,吸吮这座“会呼吸的城市”的新鲜空气;你会甩开臂膀和当地的少数民族同胞一起纵情高歌,如梦如醉......

来源:怀化日报

编辑:宋萍